Con las últimas sonoridades de la tarde caminé hasta las sombras de tu molino.

Cuando el silencio del campo entrerriano se hizo cargo de mi nostalgia, me detuve en la cumbre de tu monumento. Y abracé tu recuerdo.

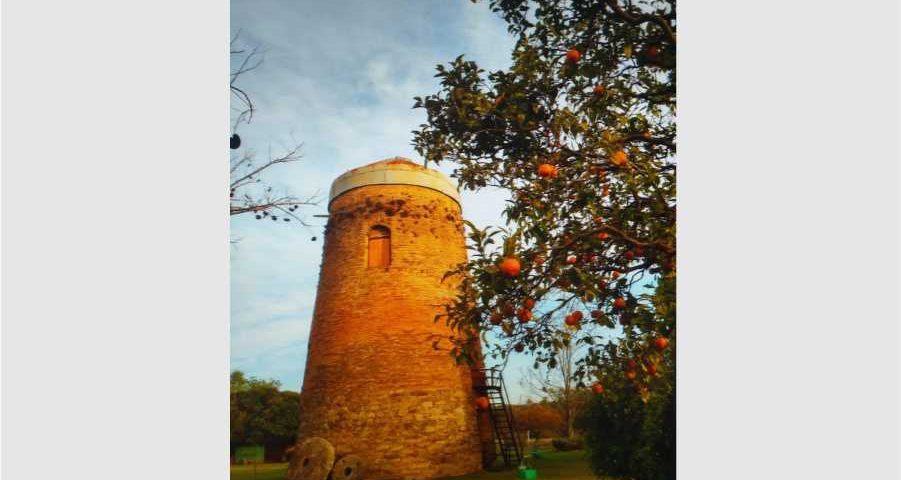

Allí estabas, Juan Forclaz, intentando con desesperación el viento que moviera las aspas de quebracho, sobre las paredes de piedra mora.

Allí estabas, empecinado carpintero de las cuchillas encantadas y vírgenes, aguardando la molienda para llenar las talegas con la harina del buen trigo que sembraban esperanzados los gringos suizos.

Entre los duraznales de la colonia y los saludables viñedos de tus hermanos, te ilusionaste con proyectos de lluvia blanca, después de la primavera con mulas y malacates.

Junto a María Margarita habías remontado por los claros cielos de San José una delicada pandorga de luz, con nombres y cabellos parecidos a los peregrinos del mar que surcaron montiel; y cantaron el himno con Urquiza, después de Caseros.

Pero las aspas no entendieron tu dicha, ni las cartas de Alejo Peyret, que hablaban en francés.

Y se quedaron inmóviles, descifrando las estrellas del monte, como tus brazos, cansados de los encastres cotidianos; y de las nubes de langostas que taparon tu horizonte junto a los grillos del arroyo

Artalaz.

Faltaban pocos días para que Ana Josefina se convirtiera en el noveno retoño de la familia, cuando tu voz se aquietó de luchas y tempestades.

No pudiste enfrentar el majestuoso engranaje paralizado de miedo y sinsabores.

El veintidós de marzo, a las cinco de la tarde, cuando la fiesta del trabajo en el pueblo evocaba tu viaje con maletas y supersticiones, se detuvo tu corazón de marinero triste.

Cada uno, a su modo, evocó el vuelo de la golondrina. Cada uno, como pudo, retuvo gestos y el paisaje, mientras María Margarita, en la soledad de las campanas, cerraba las puertas del molino y del amor.

Hoy en tu homenaje, solitario escrutador de los cielos, con las últimas sonoridades de la tarde, caminé hasta el monumento incomparable.

Y de pronto, irrumpieron los viejos colonos de La Calera, con carros de harina y ternura inmigrante, celebrando una molienda de manos incansables; en los pliegues de la bandera argentina, agitada por un viento de resurrección y de gloria.

ROBERTO ROMANI

(Del libro “Resurrección de las campanas”, Ediciones del Clé)

Gentileza: El Templo del Libro (Uruguay y San Juan, Paraná).